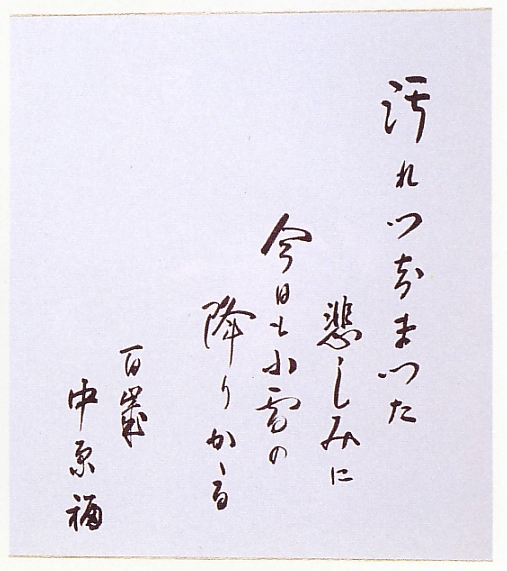

母福、百歳の色紙

母福、百歳の色紙

ぼくはお母さんにめったにあえんから、

見送りたいんです 〈中也の言〉

中也は人を見送るのが好きでした。母が上京して帰る時は、必ず東京駅まで見送りました。

それも母が座っている窓際にじっと立って見送ってくれました。

「ぼくは山口には帰らん人間じゃから、いま別れたら、いつ会えるかわからん。だから、ぼくはここにじっとしておりますよ」

このエピソードには、中也母子のきずなの深さがよく現れているように思います。

お母さん、ぼくは本当は孝行者だったんですよ 〈中也の言〉

中也のいまわの際の言葉です。フクの指を煙草を吸う時のように自分の指に挟んで二度吸い、「今にわかる時が来ますよ」と。それが最期の言葉になりました。

生前は、〈胆やき息子〉と親を歎かせるほど、親に心配をかけた中也でした。

中也が病気をしたり、経済的に困窮するたびに、母福は東京と山口の間を、当時の厳しい交通事情のもとで、何往復したかわかりません。

ところが、中也の死後、名声があがるにつれて、論文の調べもののために、大学の休みになると多くの大学生が福をたずね、それが生き甲斐になったのです。

「中也が生きておりますころは、湯田のあたりで、〈あれは胆やき息子だ〉という評判になっておったようです。けれども、このごろではみなさんが、〈死んで孝行なさいましたな〉といってくださいます。〈中也さんがおいでくださったために、公園に詩碑もできるし、湯田に住む者はほんとうに名誉に思っております。あなたもお若い時には苦労なさいましたろうけど、あんなに立派になられるとは、ほんとうに親孝行でございましたよ〉」と福。

母福の長命は、中也の亡き魂が親孝行を果たすために、生き長らえさせたとまで思えてしまうのです。

私には中也の詩だけは妙によくわかるのです。

文学者のわからないところでも、よく分かる

ところがあるのです。 〈福の言〉

角川書店から全集が出て、改めて福は中也の詩を読み返してみました。母は、中也の詩の所々に異常な共感を持ったといいます。90歳で山口市より文化功労者として表彰されました。

「中也を育てる上に功績があったとでもいうのでしょうか。私は詩人になれと願ったことは一度もありませんでした。詩人になることを絶えず阻止して来ました。そして今は印税の一部まで貰っています。中也にすまない気がします」

花と花を支える大地をうたった星野冨弘の詩があります。

立っていても

倒れても

ここは

あなたのてのひら

中也という彗星のような光芒を放った人生の軌跡を思う時、放蕩無頼のその生涯は、花と花を支える大地のように、常に母の大きな愛情のてのひらの中に包み取られていたといえるのではないでしょうか。

●記事中のエピソードは、中原フク・述、村上護・編『私の上に降る雪は』

写真は『別冊太陽 中原中也』より転載。

|

|

|