お母さん、ぼくは女に逃げられたところなんですよ 〈中也の言〉

そう、それはよかったじゃないか 〈母の言〉

大正13(1924)年4月、中也17歳の時、20歳の長谷川泰子と同棲します。泰子は、マキノプロダクションの大部屋女優。中也と同じ広島女学院付属幼稚園に入園していたという奇遇がありました。

昭和5(1930)年4月、弟恰三が日本医科大学に合格したので、入学準備のため母フク(51歳)は上京しました。初めて西荻窪の中也の借家を訪ねると、30日も50日も掃除をした様子がありません。「お母さん、新聞紙をしいて、そこへおすわんなさい」と、中也。

蒲団がないので、フクは蚊帳を着て寝ました。寝返りを打つと、蚊帳のつり手がチャランチャカランと鳴って、中也が笑ったといいます。

フクが、一日かけて大掃除をすると押し入れの奥から赤い布切れが出て来ました。

「あ、これは女がおったんじゃんな」と思ったが聡明な母は知らぬ風をしていました。

母が上京中、中也は京都にいく汽車賃をくれといいます。友人の安原喜弘(よしひろ)が京大卒業のため京都を去るからです。実は、安原は京都に遊びにこいと汽車賃もくれたのですが、中也は飲み代に使ってしまったというのでした。

大正14(1925)年11月、泰子が中也から去ります。泰子が「行くわね。小林のところへ」と告げると、机に向かっていた中也は頭を上げ、尻上がりの口調で驚いた様子もなく、「フーン」と言いました。その後、エッセイ『我が生活』に「僕は自己を見失った。僕は口惜しき人であった」と、他所で、「私は大東京の真ん中で、一人にされた!」と歎いています。小林は中也の詩の最大の理解者でありつつ、優れた評論家でもありました。親友に愛する女性を奪われて、中也の怒りと悲しみは極限に達したのです。

中也は、この時期、彫刻家・高田博厚に分厚い原稿を見せています。すべて泰子への愛の詩でした。詩を読んだ高田が中也の純粋さに打たれ、「心情の骨の髄までしゃぶりつくす奴が他にいるか!」と述べると、「あなた一人だ。それが解るのは……」と中也は泣き出しました。

ぼくは荷物をこしらえて、車にのせてやったんですよ 〈中也の言〉

母フクが上京したのは、泰子が中也の許を去った直後でした。

「逃げて行く女に、いかにも未練がましく、そんなこと〈引っ越しの手伝い〉せんでもよかったろうに」とフクは内心思いました。中也の、情の深い一面をのぞかせるエピソードです。

泰子が去った後も、中也は足繁く小林を訪ねました。長谷川泰子と小林秀雄の同棲は平穏なものではありませんでした。小林が学校へ行っている昼間、中也が訪ねてきては泰子に暴力をふるいました。ある時は中也に突き飛ばされた拍子に、泰子は窓ガラスに首をつっこんだりもしたのです。

このような三角関係の相克の中で、泰子の精神に異変が起こります。

泰子が潔癖神経症になったのです。水が汚れているといって顔が洗えない。ついに台所仕事ができなくなり、食卓の世話は一切小林がすることになります。小林が留守の間は、暗い部屋に灯りもつけず、ひとつ所にただジーッと座っているという日々でした。動くと汚れるという不安から一歩も動けなかったのです。

中也と小林は完全な絶好状態ではありませんでした。泰子の潔癖性に苦しんでいた小林に、中也は「君の生活もずいぶんだね、がいまになんとかなるさ。がんばることは大事だ」と勇気づけようともしているのです。

しかし、泰子と小林の関係は、いよいよ険悪になります。ヒステリーを起こした泰子が、電車に向かって小林を突き飛ばすまでになりました。「こんなことになっちゃ、心中するか、でなかったら俺が逃げ出すか、そのどっちかだ」

昭和3(1928)年5月、小林はついに泰子のヒステリーに疲れ果て、着の身着のまま同然で逃げ出します。

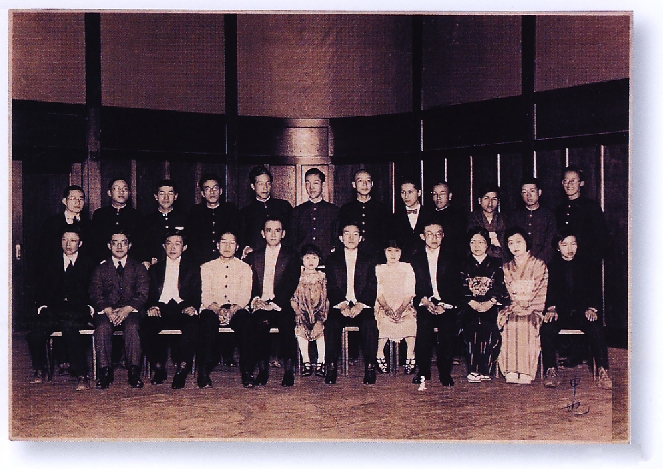

昭和3(1928)年5月4日、スルヤ第2回発表演奏会の記念写真。

前列右端が中也、21歳。左端、小林秀雄、26歳。

前列右から4人目が内海誓一郎、右から6人目が諸井三郎。

中也の詩が最初に世に出たのは、当時の新進の作曲家の芸術団体である〈スルヤ〉による発表会でした。昭和3年、中也の詩「臨終」「朝の歌」が、当時東大美術科の学生・諸井三郎によって作曲され、第二回発表演奏会で演奏されました。

中也の詩は、まず何よりも作曲のための歌詞として公表されたのでした。

このスルヤでの記念写真が、泰子との三角関係の渦中にあった、中也と小林秀雄の二人の心情を多弁に語っています。記念写真というものは、皆、正面を向いて撮るものですが、この中に明らかにソッポを向いている二人の人物がいます。一番右端の中也と、一番左端の小林秀雄です。お互い顔も見たくないとでも言うかのように、あえて端と端とに離れて座っているのが象徴的に思えます。

もし、彼らの心の中を声に出して言ったら、こんな風になるかも知れません。

中也「おまえに泰子が幸せにできるんですか? え?近い将来の有名文士さんよォ」

秀雄「自分の女をおれにとられて、どんなにみじめったらしい生活をしているのか、

それがわかるほど、やつれて汚くなってさ」

小林秀雄が去った後の泰子は、中也らが『白痴群』を創刊すると同人のように会に顔を出しました。収入のない泰子を物心両面で一番世話を焼いたのは中也です。中也は泰子に強い未練がありました。が、泰子は小林に未練があったのです。泰子は中也に会えば、主人面をして色々指図する中也に腹を立て、二人は取っ組み合いの喧嘩をしたといいます。

昭和5(1930)年12月、泰子は飲み屋で知り合った劇団演出家の山川幸世の子を出産。山川は左翼運動で地下へ潜伏します。残された子に、茂樹と名付け親になったのは中也です。

昭和8(1933)年12月、中也が結婚した後も、泰子は中也の住んでいた四谷花園アパートを子を連れて訪ねています。それは「托鉢みたいなものだった」と泰子が語っています。生活費の無心だったのです。

中也は「自分の留守の時来たら、二十円(現在の約12万円)ぐらいまでなら、渡しておいてくれ」と家の者に頼んでいたといいます。また、泰子の子を気遣う手紙には、情の深い中也の人間性があざやかに表れています。

「差出がましいことながら、茂樹の種痘(ホーソー)はすみましたか。まだなら、早く医者に連れて行きなさい」 昭和6(1931)年6月29日

「茂樹の耳のうしろのキズには『アエンカオレーフ油』を直ぐに買ってつけておやりなさい」 昭和7(1932)年2月19日

自分を棄てた女を、中也は生涯見捨てることはありませんでした。女に逃げられた男 中也と、女から逃げた男 秀雄は、非常に対照的でもあります。

それは文芸評論家である冷徹な知識人と、多情な詩人との資質の違いでもあるように私には思えるのです。

●記事中のエピソードは、中原フク・述、村上護・編『私の上に降る雪は』

長谷川泰子/村上護・編『中原中也との愛 ゆきてかえらぬ』より引用。

写真は『別冊太陽 中原中也』より転載。

|

|

|